Quando no século XX, Chagall pinta animais que caminham no céu, onde grandiosas tormentas cromáticas fosforescem através de todos esses seres, dir-se-ia que prefere o transcendental a toda a grosseira realidade do mundo humano.

Ao longo da história, as fases de toda a arte podem diferenciar-se simplesmente pelos distintos objectos que os artistas apreendem e poderia imaginar-se uma história, que consistiria em enumerar os temas preferidos de cada época, sem omitir, claro, aqueles, cuja ausência podem ser igualmente significativos. Assim, ao longo dos séculos, no Ocidente cristão, a corte celestial, de forma lenta e gradual via-se substituída por uma visão humana mais próxima do real. Tão lenta foi a ruptura, que o homem moderno do século XX mal se apercebeu de tão profunda mutação. A corte celestial tinha tido o seu tempo e caiu no esquecimento.

Depois o tempo encurtou, as mudanças tornaram-se mais rápidas, e na mesma Paris onde Apollinaire baptizava os quadros de Chagall com títulos surreais, (Auto-retrato com sete dedos, O soldado que bebe…), na rue de Fleurus, Gertrude Stein, que reunia à sua volta o espírito da época, era retratada, de forma abstracta, pelo seu amigo Picasso. Durante uns anos, até chegar à perfeição de um axadrezado de cores e geometrias pronunciadas, Picasso deixava o cubismo para converter as suas figuras em seres mais sensíveis de carne e osso. Nesses anos de transição, em que Marie-Thérèse lhe dava uma filha

Pablo Picasso, Marie Thérèse, 1937

na mesma altura em que se apaixonava por Dora Maar,

Pablo Picasso, Dora Maar, 1937

as obras do velho e do novo estilo de Picasso, alternam durante muito tempo, de tal forma que à época, o homem reduziu essa distância, a uma simples coexistência. Só a distância no tempo, viria a revelar a verdadeira mutação na obra do artista. O cubismo tinha tido o seu tempo.

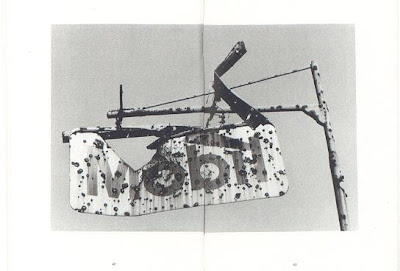

No século XX, com a vulgarização da máquina fotográfica, o gozo por uma visão exacta da realidade tomou conta do homem. Este meio mecânico, que já tinha quase um século de vida, captava, a preto e branco, o mundo exterior sobre uma superfície plana. A cópia do real, que se podia reproduzir até ao infinito, atormentou então as teorias estéticas –poderiam essas cópias entrar nos museus?

Nos anos oitenta do século XX, em reacção ao real, Jeff Wall, numa mistura impura, entre fotografia, pintura e publicidade, cria na arte o fenómeno da hibridez. Ao longo de anos, nas suas caixas de luz, que lembram os anúncios, as suas imagens denotam uma preferência por seres fantásticos, supra terrestres, homens demoníacos com rosto de canibais,

Jeff Wall, The Vampire's Picnic, 1992

que, ao investi-los de um exotismo chocante, os distancia do mundo, dessa paisagem remota, de natureza exuberante, que vai buscar à pintura antiga.

Na fotografia, a simples cópia do real, tinha tido o seu tempo.

Quando a fotografia nasceu, 1839, os fotógrafos, limitados aos longos tempos de exposição, que a técnica da época exigia, treinaram as suas objectivas na imobilidade dos temas. Muitos anos depois, Hiroshi Sugimoto, em várias das suas séries, recupera essa arte de paciência, submetendo a sua objectiva, a longos tempos de exposição, frente ao mar, filmes passados em cinemas…, regressando a um tempo, que para ele, perante um mar sem ondas e ecrãs de luz branca, é anterior à memória.

Na actualidade, Sugimoto, em Lacock Abbey no Wilshire, na casa do distinto cientista, William Fox Talbot, membro da Royal Society, o inventor do método negativo-positivo da fotografia, descobre, que em colaboração com Michael Faraday, Talbot realizou uma série de experiências com electricidade estática. Negativo-Positivo, uma analogia aos termos eléctricos?

Agora, o artista, vestindo uma bata de cientista,

e com um gerador Van der Graaff, capaz de criar 40,000 volts, carrega, aproximadamente durante 10 minutos, uma bola de metal de electricidade estática. “When I feel the charge is strong enough then I just move the ball closer to the metal sheet and at a certain point – bang!- it just sparks”, e “Lightning Fields”, a sua nova série, o resultado desse bang.

Hiroshi Sugimoto, Lightning Fields, 2006

Hiroshi Sugimoto, Lightning Fields, 2006

Agora, com o bang, vestindo a bata de cientista,

Hiroshi Sugimoto, Self-Portrait

e dizendo "to be a good photographer you have to be a scientist as well", estamos perante uma nova mutação?

Tudo tem o seu tempo.

Ler mais...